文/Manyi Lee

翻查戴睛文字及過往訪談,不難發現這位前《光明日報》記者、著名歷史紀實作家,經常把「說真話」、「真相」掛在嘴邊。而曾接觸她的人都不約而同地以「敢言」、「率直」形容她——戴睛對真實的追求,也註定了她要隨着時代脈搏共同起伏。

1941年8月,戴睛出生於四川重慶。抗日戰爭期間,生父從事情報工作時犧牲,戴晴被後為人大常委會委員長的葉劍英收養。早年的她,從哈爾濱軍事工程學院畢業後,從事軍事情報及導彈工程師。直至1979年,她才踏上寫作之路。

文字裏的「真實」

五、六十年代以至七十年代中的中國文學發展陷入停滯。從1942年廷安文藝座談會上毛澤東提出「文藝服從於政治」的思想;到整風運動、文化大革命。數十年間,文字和媒體只能是為黨服務的宣傳工具。直至七十年代末「四人幫」倒台,文革結束;在改革派如胡耀邦和趙紫陽的牽頭下,中國才迎來思想解放,進入新時代文學。在一片「文化熱」中,戴晴認為中國有了希望,改行從事文字工作,加入這波文學潮。

1979年11月,戴睛的處女作——短篇小說《盼》出版於《光明日報・東風副刊》上。字裏行間,如泣似訴地敍述了分居兩地的知識分子的辛酸悲喜。她在一次訪問中,對此篇作品如此評論道:「我所寫的不過是當時的社會氣氛所能容忍的最粗淺情緒。」後來出版的小說如《不》、散文集《追逐魔鬼,撾住上帝》等,無一例外地取材真實存在的社會現象。

戴睛的「真」、「率直」,在其記者生涯中顯露無遺。1982年她應邀加入《光明日報》,更開出「一不坐班,二不採訪官式會議,不做只發豆腐塊新聞的記者」的條件。(按:豆腐塊新聞指報紙雜誌上不起眼的文章)第二次中越邊境自衛反擊戰期間,戴晴被授予作「偉光正」報導的任務。她憶述,當時受訪的前線部隊士氣低落,傷亡慘重,甚至直言完全可以外交協商而非開戰。她也不願昧着良心盲目歌頌英雄、民族主義,便如實報導,結果被政治局當即拆版,只準報喜。

八十年代,媒體亦紛作出新嘗試響回應市場化改革。在《光明日報》任職期間,戴晴亦主持了始創於1986年的專欄《學者答問錄》,曾訪問大量的學者,包括方勵之、金觀濤等被政府點名批評的「典型反動人物」。儘管因1986至87年鄧小平等保守派官員推動「反對資產階級自由化」,專欄備受爭議,甚至一度短暫中斷,但戴晴仍是從中獲得各界知名人士的人脈及閱讀某些珍貴檔案資料的機會,為其紀實之路寫下重要一頁。

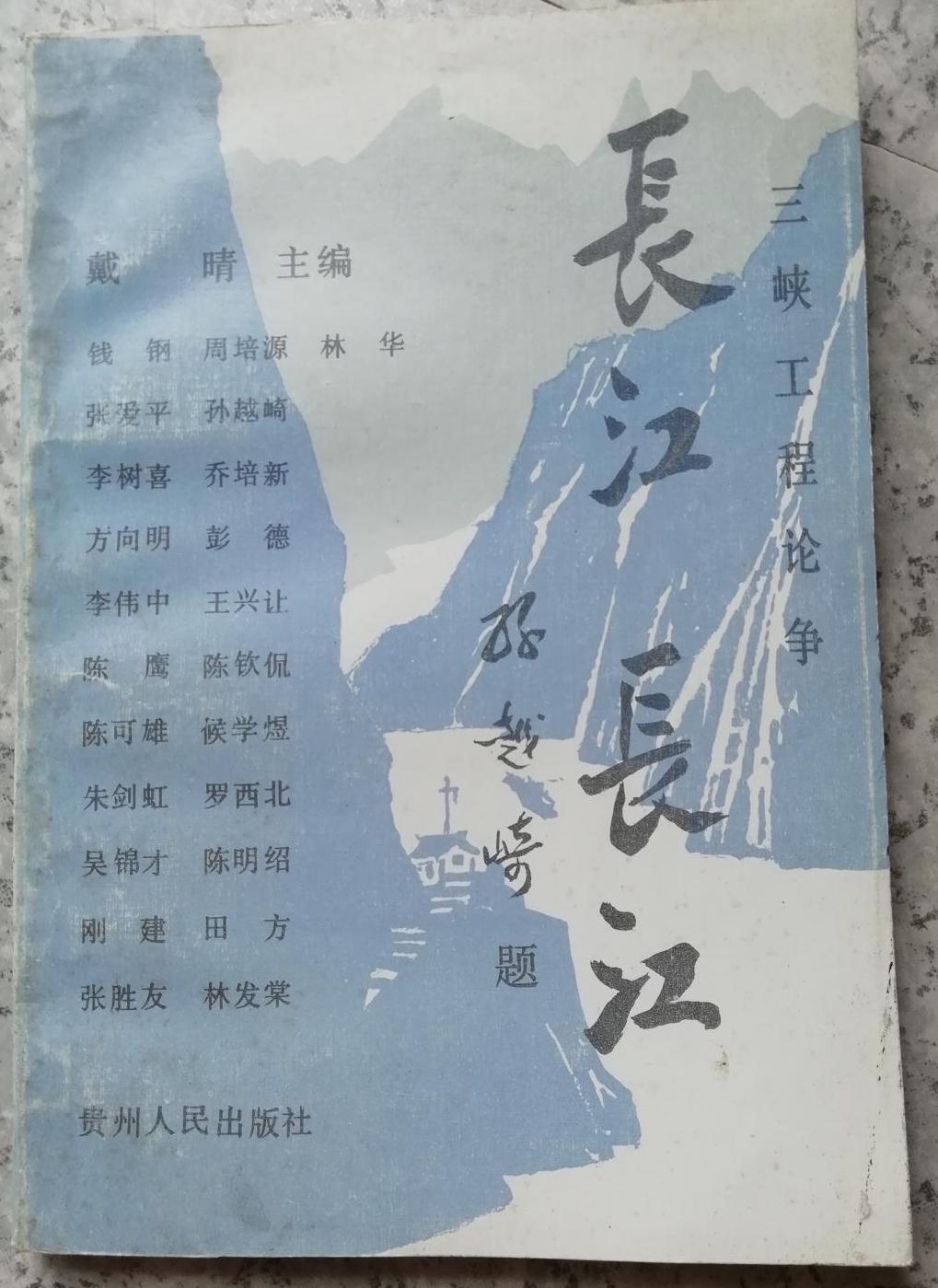

這十年亦是紀實文學(或稱報告文學)的黃金時期。一方面,思想解放後讀者對文字的強烈渴求創造了龐大的市場需要。另一方面,政府對輿論的管控呈現放寬趨勢,加上市場化改革催生不少「二渠道」和民營出版社的出現,大量學者、新聞工作者如劉賓雁等紛紛推出報告文學作品。身為「幹部子弟」的戴晴也不諱於揭露涉及高層幹部的史實、說出反對決策的論據。從1979年到1989年,她總共出版了10部作品。其中包括寫中國社會中女性解放的《當代女性系列》、匯聚了三峽工程反對意見的採訪集《長江·長江———三峽工程論爭》;同時亦發表了不少社會和歷史的紀實文章,如寫延安時期王實味文字獄案的《王實味與野百合花》,最後竟成功平反昭雪。

很多人質疑戴晴是因為高幹關係才能輕易翻查機密資料、一直安然無恙的游走於法律界線外。關於背景的質疑,戴晴回應:「那些資料,別人也能看得到,只是他們不像我細心查考。」「如果有人整我,我不會去找人保護。」

八九民運:保守派知識份子與激進派學生的碰撞

1989年,注定是個多事之秋。八十年代末,改革派與保守派的政治鬥爭越發激烈,最終在保守派推動的反自由化運動下,胡耀邦於1987年下台,觸發國內思想界、學術界的強烈反應。1989年4月,各地哀悼胡耀邦逝世的追悼會,隨即演變成為胡鳴冤、遍地開花的學生民主運動。學生們聚集到天安門,將醖釀許久的訴求化成學運前期的「七條要求」。

在運動中,戴晴除了簽名呼籲釋放魏京生等政治犯,更於5月14日聯同十一名學者聯名發表了《我們對今天局勢的緊急呼籲》,希望政府在承認學生運動是「愛國民主運動」、願意進行公開對話後,學生能停止絕食。儘管學者們試圖充當絕食學生和體制內改革派之間溝通的橋梁,結果仍以失敗告終。一個月後,隨着局勢升温,更釀成政府派軍鎮壓學生的天安門「六四事件」。翌日,戴晴即公開申請退黨。

戴睛於八九學運中的積極發聲直接導致了來自當局的封殺。7月14日,戴晴因「涉嫌參與動亂」而被羈押審查十個月。除了身陷囹圄,她的作品也隨之全部下架;出獄後,記者證更被時任總編張常海給沒收了。後來,戴晴曾受臺灣民俗文化雜誌《漢聲雜誌》之聘,擔任大陸民間文化主編,延續記者生涯。另一方面,作為獨立撰稿人的戴晴,卻沒有停止對真相的尋求:就六四事件,她先後發表文章〈我的入獄〉、〈天安門事件回憶──也談八九春夏之交〉、《備忘六四》等,近年更出版《鄧小平在一九八九》等作品,拼湊出當年真相。

然而戴晴的取態也時常引起爭議。她在不同文章、場合公開批評六四事件中的「極端激進份子」,被前八九學運領袖封從德質疑為共產黨說話;《我的入獄》也被質疑因身份之利獲優待、過份美化監獄生活。而戴晴本人也並不諱言地在書中指出,在大民主和開明專制之間,若非要選擇,她會選擇後者。在與胡楠的訪談中,她說,自己所持的並不是黨性的立場,而是一個自由派知識分子的立場。面對種種爭議,戴晴始終認為自己的文字重在紀實:「我只是講出事實,未有任何傾向性,讀者如何理解,那就見仁見智了。」

媒體管制下的一往無前

八九民運後,中國政府的審查紅線再度收緊。同年11月28日,中共中央宣傳部舉辦了新聞工作研討班反思六四風波,時任中共中央總書記江澤民發表講話《關於黨的新聞工作的幾個問題》,要求新聞宣傳在政治上必須同黨中央保持一致,並依法制裁一切企圖改變社會主義制度的新聞活動。此後,中國政府不論對媒體、經濟、或是輿論等各方面均採取「維穩壓倒一切」的態度。戴睛曾在一次演講中談及中國政府的媒體控制:「人民失去了思考權,失去了發言權;最重要的,真正地失去了知情權。媒體的控制和網站的封鎖使我們知道的東西很有限。稍微有一點不符合宣傳部的要求,書就會被禁止,報紙被查封,編緝被調換。」

彼時,面對媒體全面審查時代,大部分中國歷史紀實作家轉而通過香港或海外出版社、網絡發佈調查報導。戴睛亦以自由撰稿人的身份陸續出版紀實作品。如1995年出版的《在秦城坐牢》,敍述自己的入獄經歷;1996年《誰的長江-發展中的中國能否承擔三峽工程》,犀利敏銳地點出三峽工程的種種弊端;2008年出版《在如來佛掌中:張東蓀和他的時代》,重組因黨內爭鬥釀成的張東蓀「叛國冤案」;及自傳《獨立記者》。這些作品均交由香港或海外媒體出版,如明報、新世紀出版社。雖是不能被政權容下的禁書,但卻在國內私下流通,更被翻譯成多個海外版本。不論是新聞、評論、紀實作品,戴睛的敢言總會引起不少的騷動。

1989年,戴晴於採訪集《長江·長江》書末化用了詩人北島的詩句:

今天,我也要說:我不相信……

我不相信中國人永遠不肯用自己的頭腦思維,

我不相信中國人永遠不敢用自己的筆說話,

我不相信道義會在壓迫下泯滅,

我不相信,當我們的共和國已經面對着一個開放的世界的時候,

「言論自由」會是一紙空文……